De Rusia con amor

Por Hernán Carbonel

Los viernes eran una misa. En el desayuno, en los huecos que el andar del día permitía, caer en las contratapas de Juan Forn de Página 12 era una mezcla de goce y obligación. Se posteaban en las redes, se transmitían de unos a otros. Él mismo lo había definido en una de sus columnas: “leer es lo que hacen los de la tribu del libro para ser menos extranjeros de sí mismos”. “Forn leía escribiendo y escribía leyendo”, en palabras de Sylvia Iparraguirre.

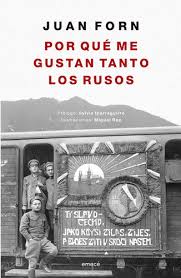

Forn hizo de las contratapas un género nuevo, donde, hibridez mediante, caían la historia con mayúsculas, las biografías, lo geopolítico, las memorias, el ensayo, la crítica, la literatura periodística –esa fugacidad que se regocija en su deseo de trascender–, la crónica hecha y derecha, el anecdotario y la intimidad de personajes que no merecían quedar afuera del renglón de la historia. “Tragedia y comedia, dato, época y personajes”, define Iparraguirre en el prólogo a Por qué me gustan tanto los rusos, novedad de Emecé, un recorte de aquellos cuatro tomos de Los viernes y una ampliación de Yo recordaré por ustedes, el famoso canto del cisne.

Así escribía el hombre que cambió el vértigo de los ’90 –siendo el joven editor de una colección antológica de Planeta como fue la Biblioteca del Sur, que puso en las góndolas lo mejor de la literatura argentina de aquella década infame– por caminar por las callecitas de Gesell y juntar piedritas entre la espuma del mar, que se iba en letras con la misma paciencia y perseverancia con que una ola se deshace sobre la arena.

“Si Los viernes hubiera empezado diez años antes, hubiera tenido más mitteleuropeos que rusos, o más japoneses”, dijo en una entrevista que dio a Fundación La Balandra. “Y si lo hubiese empezado veinte años antes, hubiese tenido mucho más yanquis e ingleses. Yo me fasciné con el mundo de la vida soviética, las diferentes capas y etapas de la URSS, desde los primeros años de la revolución, con la idea esa del futurismo y de que todo era posible, a las purgas, los campos de Siberia, los disidentes, y así hasta llegar a Svetlana Aleksiévich, la ganadora del Premio Nobel.”

Los textos que integran este volumen –lo cuenta Paula Pérez Alonso, su editora, en la nota introductoria– los había reunido el propio Forn en una carpeta de su computadora bajo el nombre “Rusos”.

Ahí están, entonces Serguei Dovlatov (“solos de máquina de escribir”, decía Dovlatov, cuando nadie quería publicarle sus escritos); Svetlana Aleksiévich (la autora de Voces de Chernóbil y El fin del Homo sovieticus); Boris Pilniak y su historia detrás de ese cuentazo metaficcional, a la manera de las matrioshkas, que es “Un cuento sobre cómo se escriben los cuentos”; Mijaíl Bulgákov (aquel médico abandonado a la buena de dios en que se inspiró Jagger para su “Simpatía por el demonio”); Soma Morgenstern hablando de Philip Roth y Philip Roth hablando de sí mismo; los zapói, borrachos que vagabundeaban en los trenes en estados etílicos inverosímiles; la librería de Moscú que no podía nombrarse. Mil más. Personajes errantes, emigrados, sufridos, épicos, condenados, utópicos, obstinados, derrotados, ambiciosos, entrañables. Tantos que, de nombrarlos, la fiesta sería inolvidable. Los títulos, es ineludible, son una dote de ingenio en sí mismo: “El borracho de la casa toma la palabra”, “El coronel dice que te quiero”, “Pushkin va solo al muere”, “El olvidado de Dios”, “Una sentencia de muerte en dieciséis versos”, “El arte de disimular la agonía”, y así.

Lean esto que sigue.

En la entrevista que Juan Forn dio a Fundación La Balandra en 2021 dijo: “En cuanto a los rusos, con el tiempo me inventé una historia para justificarlo, que es la siguiente: en el primer gobierno peronista, mandaron a un tipo, que después fue gobernador de San Juan y que se llamaba Leopoldo Bravo, a abrir la embajada argentina en la URSS. El tipo compró una casa en Moscú y se llevó a un matrimonio sanjuanino para que fueran su mayordomo y su ama de llaves, y esa pareja no podía tener hijos, entonces decidieron adoptar en Rusia. No sé si ustedes saben, pero cuando terminó la Guerra Civil Española, a muchos niños, huérfanos o cuyos padres estaban en la clandestinidad, los llevaron a Rusia y los educaron allá. Entonces este mayordomo y esta ama de llaves adoptan a un hijo de la Guerra Civil Española, y ese chico va creciendo y va ocupando el lugar del padre, y cuando el embajador Bravo se va de Moscú y van pasando los embajadores, este hombre se va convirtiendo en algo así como el alma de la casa. Y también en un gran defensor de todos aquellos escritores y artistas rusos que estaban sojuzgados por el régimen. Cuando cae la Unión Soviética y a este tipo le dicen que se tiene que ir, decide volver a la Argentina, va a San Juan y se da cuenta que en San Juan no pega ni con cola, y por esas carambolas de la vida termina viviendo en Villa Gesell y yo lo conozco y así se convierte en mi confidente y en el que me cuenta todas estas historias rusas que yo cuento después. Por supuesto todo esto es mentira, pero es el escenario que a mí me funciona cuando me pongo a escribir sobre rusos para sentir que hablo de rusos con propiedad, aunque no sepa el idioma ni haya pisado nunca Rusia”.

Miente, Juan, que nos gusta.

Amén.